2022年も残すところわずか。今年最後のエントリーとなります。診療活動に加えて講演会、原稿執筆などに追われなかなかブログにとりかかれず、以前は週1を目指していたのですがちょっとむずかしい状況が続いています(嘆)。来年は学会運営まで重なってくるのでこれまたどうなりますかというところですが、できる範囲でぼちぼち書いていきたいと思います。

今回は、いわゆる「グレーゾーン」について書いてみましょう。発達障害の診断は、最終的にはDSM-5という診断基準に則って行われます。以前から繰り返し書いておりますが、発達障害はWAISなどの心理検査で診断をつけるわけではなく、ましてや脳波検査などでは診断不可能ですのでそこんとこよろしく、です(参考:No.096, No.393)。

DSM-5では、症状が列記されており必要な数が揃うことで診断が下りるわけですが、中にはいろいろと困りごとはあるものの、その必要な数が揃わないことでASDやADHDなどの発達障害診断に至らない場合があります。このように、そういう特性、困りごとの「傾向」はあるが診断がつかないケースのことが一般に「グレーゾーン」と呼ばれます。最近では、「グレー」という言葉のネガティブな響きから「パステルゾーン」という言葉も使われるようです。

この診断の線引きはなかなか難しいところがありまして、ここでちょっと裏話を。発達障害の専門外来をやっているような専門病院、大学病院の場合、臨床、教育に加えて研究が大きな柱となっています。研究においてはその対象となる患者さんの診断には厳密さが要求されます。そもそもDSM-5は研究者同士がバイアスのかかりにくい同じ診断基準で診断をつけることによって同じ土俵で研究を行うことを目的に策定されたものであり、研究者視線で作られています。なので、有名な専門病院、大学病院の診断はその閾値が相当高いところにあり、少しでも基準を満たさないと「発達障害ではない」となってしまいます。これはめちゃめちゃ正しいのですが、われわれのように市井で臨床をやっていると、困って来院された方に発達障害ではありません、ではさようなら、というわけには行きません。実際には、何らかの「適応障害」を起こしていることは確かであり、発達障害とはつけないにせよ何らかの精神科診断のもとに支援を導入する必要があるわけです。その際、診断基準を満たさないながらも発達特性と関連した困りごとが明確な場合は、その方向での支援が必要なことは言うまでもありません。これは精神障害でも(うつ病の基準を満たさなくともうつ病としての治療を導入する、など)起こりうる現実的問題です。もちろん、過剰診断には慎重でなくてはならないのは当然のことです。

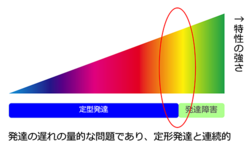

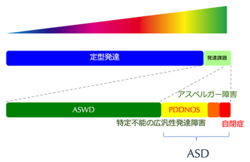

上の図はASD(自閉スペクトラム症)を表しています。DSM-Ⅳの時代まではASDは自閉症、アスペルガー障害、特定不能の広汎性発達障害(PDDNOS)に分かれていました。これらはスペクトラムの色の濃いものから順に並んでおり、一般に自閉症、アスペルガー障害はそれぞれ人口の0.3%、PDDNOSは2-3%というデータが多いところです。ここで、私と大学同期の本田秀夫先生は(著書参照)、10人に1人くらいはASDにつながる「生きづらさ」を抱えているといい、その中でASDの診断につながらない(これこそ「グレーゾーン」ですよね)方をASWD(autism spectrum without disorder; 非障害自閉スペクトラム)と呼ぶことを提唱されています。障害ではないが特性を抱えている方、そういう方はたくさんいるでしょう。私自身、小さい頃は外遊びが嫌いで一人でブロックを朝から晩まで組み立てている、すべての国の国旗を覚える、不器用でボタンがはめられず母親にマジックテープにつけかえてもらう、極端な運動音痴、小学1年ではプールが怖くて全校児童中私だけがプールに入れずプールのまわりを歩く、など今にして思うとASD傾向バリバリでして、その後、頭だけはまあよかったんで知的にカバーすることで今日に至っているな、とつくづく思うわけです。

そんなわけで、グレーゾーンなので治療や支援がいらない、ではない、ということが重要ですね。発達特性とはいろいろな要素からなる複雑系でして、社会性、コミュニケーション、こだわり、感覚過敏、不注意、衝動性、多動性、巧緻運動障害、粗大運動障害、学習障害など、一つ一つがそこまで強くなくとも複数の弱みがある場合、バランスを欠く場合には大きな困りごとになることもあるのです。ここにさらにアタッチメント課題、トラウマ課題、二次障害としての精神障害などが重なるとさらに生きづらい状況が生まれることがあります。診断基準は大切ですが、それに囚われ過ぎず、その人その人の困りごとをきちんと分析し、対応を考えていくことが大切なのです。

発達障害のことばかり書きましたが、グレーゾーンと言う意味では知的障害でも同じことが言えます。知的障害とは物事を認識する力に先天的な弱さがあるもので、大まかには知能指数IQで70未満を指します(DSM-5になり、知的障害はIQのみで決めるものではなくなっておりますが、その話はまた別の機会に)。この知的障害におけるグレーゾーンが「境界知能」と呼ばれるもので、おおよそIQが70-85の間のものとされています(このNHKの記事の正規分布グラフを参照下さい)。知的障害が人口の約1%なのに対して、この境界知能水準の方は約14%=1,700万人と、およそ7人に1人の方がここに相当します。知的障害の場合と同じく、境界知能もIQ値だけで判断するのは早計でして、人によって認識の苦手さのパターン、程度は違いますので境界知能水準であっても多くの方はそこまで困ることなく日常生活を送っておられます。一部の方が、置かれた環境において求められる認知能力とのギャップから生活や仕事で困りごとが生じることになるのです。大学全入時代を迎え、大卒の方であっても仕事で困難を抱えて来院され、調べてみると境界知能水準であって仕事の理解困難がその背景に存在することがあります。うつ病などの疾病によって認識力が低下したわけではなく、もともとその仕事に求められる水準に認識力が達していないわけです。発達障害の場合と同じく、苦手分野を正しく分析してより適性に見合った仕事内容に従事することが大切であり、周囲の配慮や工夫で難しい場合は、配置換えや転職などによりより能力に見合った仕事に就けるような動きが必要となります。なお、WAIS検査は大変混み合っていて発達障害を疑う方を優先的に行っていますので、境界知能疑いでこれを行うのは実は現実的ではありません。このため、実際には診察室の会話の様子、職業機能などから精神科医は推定していくのが現状です。

では今日の一曲。No.400で使うつもりが水木アニキの訃報で予定変更となったので、ここで王道としてベートーヴェンにしましょう。彼のヴァイオリン・ソナタの最高峰、第9番「クロイツェル」を、ワジム・レーピンのヴァイオリン、ニコライ・ルガンスキーのピアノでどうぞ。ではまた。

横浜院長のひとりごと No.401 グレーゾーン

コメント